Un microcontrôleur ne se limite pas à exécuter une suite d’instructions : il orchestre en temps réel les interactions entre capteurs, actionneurs et systèmes de communication, souvent sur quelques millimètres carrés. La configuration matérielle et logicielle, loin d’être universelle, varie selon les contraintes d’espace, de consommation ou de rapidité, imposant des arbitrages permanents.

Certains modèles comme le Gertduino combinent des architectures inattendues et des compatibilités croisées, brouillant les frontières entre plateformes éducatives et outils industriels. Ce positionnement hybride redéfinit les usages, les méthodes de prototypage et les possibilités d’apprentissage pour de nombreux passionnés et professionnels.

À quoi sert un microcontrôleur et pourquoi suscite-t-il autant d’intérêt aujourd’hui ?

Le microcontrôleur concentre sur une seule puce tout ce qu’il faut pour piloter intelligemment des objets : CPU, mémoire, périphériques. Contrairement au microprocesseur qui, lui, se borne à exécuter des calculs et dépend d’extensions pour la mémoire ou les entrées-sorties, le microcontrôleur se glisse au cœur de dispositifs aussi variés que les montres connectées, les capteurs de pollution, ou les automates de l’industrie.

Ce qui fait la différence ? L’architecture Harvard. Là où le modèle von Neumann bride la rapidité à cause d’un bus de données unique, Harvard sépare le flux des instructions et des données. Résultat : une réactivité taillée pour l’autonomie et la sobriété énergétique. Cette efficacité trouve sa place dans les systèmes embarqués, l’IoT, la robotique, en permettant aux objets d’agir et de réagir presque sans attendre.

Dans la pratique, les applications ne manquent pas. Voici quelques exemples qui illustrent l’étendue du champ d’action des microcontrôleurs :

- automatisation de lignes de production de haute précision,

- gestion intelligente de l’énergie dans les bâtiments et réseaux,

- systèmes embarqués dans l’automobile,

- développement de robots et d’objets connectés du quotidien,

- projets scientifiques nécessitant des mesures et contrôles en temps réel,

- gadgets et appareils portatifs destinés au grand public.

Le Gertduino, dans cet univers, incarne la nouvelle vague : il rapproche l’électronique numérique de la programmation, et rend accessible à tous une pratique longtemps réservée à une poignée d’initiés. Il devient ainsi une passerelle entre la théorie et l’expérimentation, pour étudiants, enseignants et ingénieurs curieux.

Panorama des différents types de microcontrôleurs et de leurs spécificités

Derrière le mot microcontrôleur, se cache une variété d’architectures qui répondent à des besoins très différents. Il existe trois grandes familles, classées selon la largeur de leur bus de données : 8 bits, 16 bits et 32 bits. Les premiers, minimalistes, conviennent aux montages simples ou aux objets connectés qui doivent économiser chaque milliampère. Les modèles 16 bits, plus musclés, apportent davantage de mémoire et de puissance, ce qui les rend adaptés à l’automatisation et au contrôle moteur. Enfin, les 32 bits s’imposent dans les projets complexes, où performance rime avec connectivité et évolutivité.

Sur le terrain, certains noms reviennent souvent. Les PIC, conçus par Microchip Technology, sont réputés pour leur polyvalence et leur simplicité de programmation. Ils s’appuient sur une architecture RISC et des vitesses d’horloge qui peuvent grimper à plusieurs dizaines de MHz : de quoi séduire les créateurs de systèmes embarqués. Les microcontrôleurs Arm, eux, dominent aussi bien le marché des appareils mobiles que celui de l’industrie, grâce à une efficacité énergétique remarquable, des modules intégrés comme les ADC ou GPIO, et une ouverture logicielle qui attire la communauté.

Pour s’y retrouver, voici un aperçu de familles qui font référence dans le domaine :

- PIC : faciles à prendre en main, adaptés à un large éventail d’applications, fort soutien de la communauté.

- Atmega : moteur des cartes Arduino, appréciés pour leur accessibilité et leur souplesse.

- STM32 : réputés pour leur puissance et leurs fonctions avancées, très présents dans l’industrie et les applications pointues.

- Arm Cortex : référence industrielle, évolutifs et sécurisés.

À côté de ces généralistes, certains composants visent des usages spécifiques. Les DSP se spécialisent dans le traitement du signal audio ou vidéo, les FPGA offrent une personnalisation matérielle poussée, tandis que les ASIC optimisent un calcul particulier et que les GPU accélèrent le traitement graphique et parallèle. Chacune de ces solutions cible un besoin précis, du plus simple au plus sophistiqué.

Le Gertduino et Arduino : des exemples concrets pour démystifier l’électronique embarquée

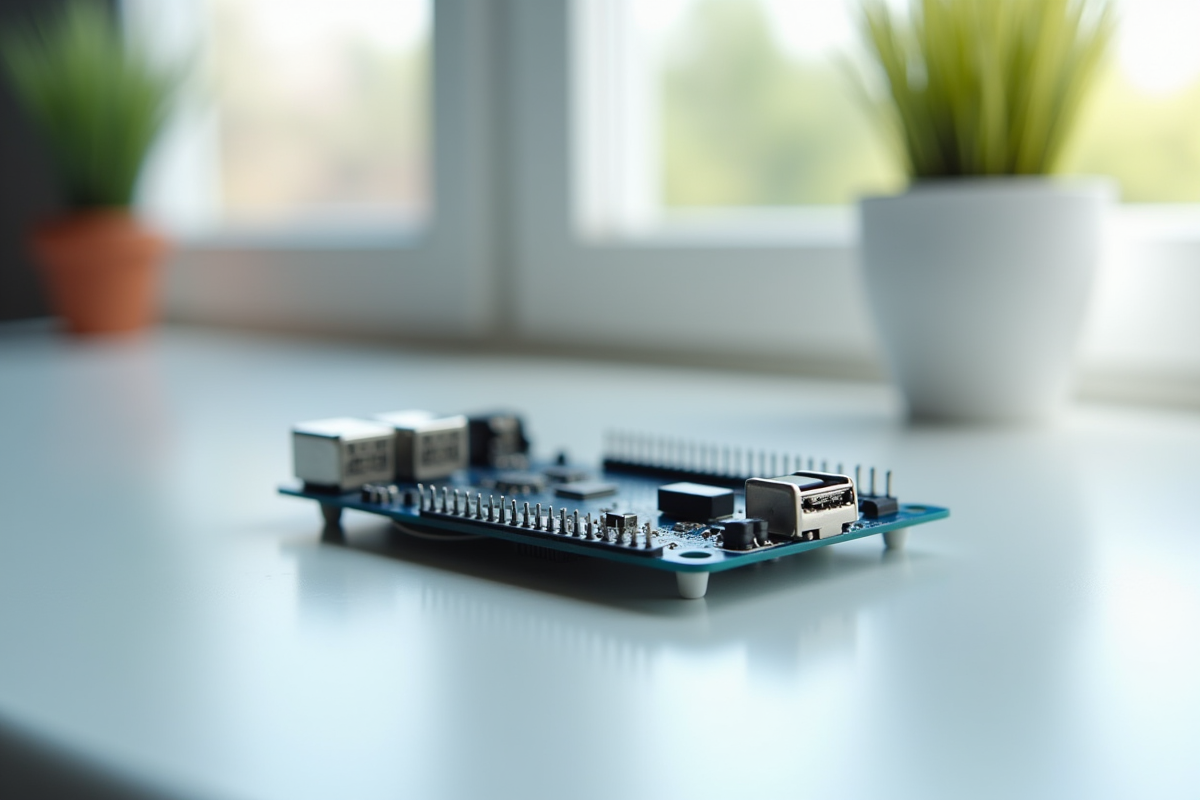

L’arrivée du Gertduino a changé la façon d’aborder l’électronique embarquée. Cette extension pensée pour le Raspberry Pi, bâtie autour de l’environnement Arduino, rend les expérimentations plus accessibles et plus immédiates. Grâce à l’interface directe entre microcontrôleur et carte mère, le Gertduino permet d’explorer pas à pas les interactions entre capteurs et actionneurs. Il suffit de quelques branchements, d’un peu de code, et les premières réactions sont visibles à l’œil nu. Sa simplicité d’utilisation, alliée à la richesse de ses bibliothèques logicielles, ouvre la voie à des projets qui, il y a peu, restaient confinés aux laboratoires universitaires ou industriels.

La comparaison avec la carte Arduino Uno vient naturellement. Les deux partagent une même architecture et une volonté commune : proposer une plateforme ouverte, modulaire, qui abaisse les obstacles à la programmation matérielle. On écrit quelques lignes en C ou C++, on branche une LED, un capteur, et on observe le résultat. Ce geste, simple mais fondamental, permet de tester une idée, d’évaluer un signal, d’ajuster un algorithme en situation réelle. Les modèles Arduino Nano et Gertduino misent sur cette flexibilité : ils trouvent leur place aussi bien dans des maquettes de domotique que dans des prototypes d’objets connectés.

Ce qui les distingue surtout, c’est leur capacité à rendre concrètes des notions souvent jugées abstraites en électronique numérique. La programmation de microcontrôleurs devient une démarche accessible, bien loin d’un univers réservé à une poignée de spécialistes. Avec le Gertduino, la transition entre l’écosystème Raspberry Pi et les systèmes embarqués se fait sans heurt, tout en maintenant une exigence technique appréciée des professionnels.

Ressources et conseils pour bien débuter dans l’univers des microcontrôleurs

Pour s’initier, encore faut-il savoir où regarder. Parmi les ouvrages solides, celui d’Alexandre Schmid et Raphaël Holzer, publié aux Presses polytechniques universitaires romandes, se distingue. Leur approche allie la théorie à la pratique, avec des exemples tirés du terrain industriel ou de la recherche. Ce manuel s’impose pour comprendre le fonctionnement interne d’un microcontrôleur ou démarrer sur les cartes Arduino et Gertduino.

L’écosystème des outils a beaucoup évolué. Les plateformes de développement se sont démocratisées, et la communauté d’entraide s’est étoffée : forums techniques, chaînes vidéo, tutoriels pas à pas. Les outils suivront : simulateurs en ligne, environnements open source, bibliothèques partagées. IBM Consulting accompagne désormais les entreprises dans l’intégration de ces solutions, preuve que les systèmes embarqués, la navigation satellitaire ou l’intelligence artificielle gagnent du terrain dans l’industrie.

Quelques repères pour progresser, quel que soit le niveau de départ :

- Commencez par manipuler du matériel simple : une LED, un capteur, une carte Gertduino.

- Consultez la documentation technique, confrontez les architectures : 8, 16 ou 32 bits ; PIC, ARM, AVR.

- Privilégiez la démarche projet : automatiser, surveiller, connecter.

Ce domaine réclame patience et méthode. Les premiers essais riment parfois avec erreurs, mais chaque raté devient une leçon précieuse. Dans l’univers des microcontrôleurs, avancer, c’est aussi apprendre à rebondir.

L’aventure ne fait que commencer : chaque prototype, chaque ligne de code, marque un pas de plus vers des objets intelligents qui transforment notre quotidien autant que notre façon d’apprendre et de créer.